カステラの物語:長崎に伝わったカステラの物語

ポルトガルからの甘い贈り物

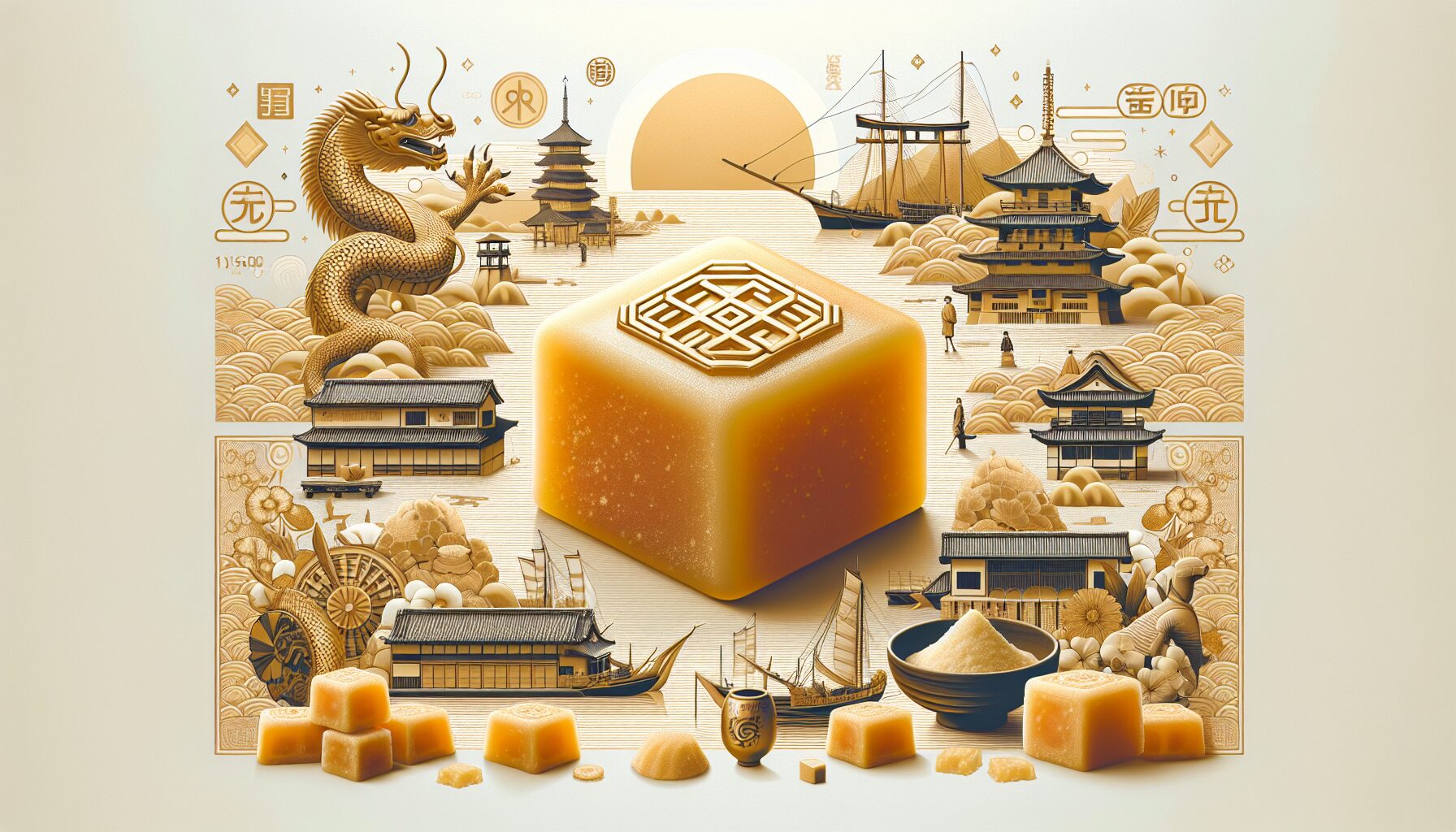

金色に輝く四角い菓子、カステラ。今では日本を代表する和菓子として親しまれていますが、その起源は遠く離れたヨーロッパにあります。16世紀、南蛮貿易の時代に長崎の港に姿を現したポルトガル人たちが、故郷の菓子「パン・デ・カステラ(Pão de Castela)」を日本に伝えたのが始まりとされています。スペインのカスティーリャ地方に由来するこの菓子は、日本の風土と文化の中で独自の進化を遂げました。

長崎で育まれた和のカステラ

ポルトガル人宣教師たちは、病に伏せる日本人への見舞いや布教活動の一環として、卵と砂糖を贅沢に使ったこの菓子を振る舞いました。当時の日本では貴重だった砂糖と卵を使った甘い菓子は、瞬く間に人々の心を掴みました。

長崎歴史文化博物館の資料によれば、鎖国政策が始まった1639年以降も、出島でのオランダとの交易を通じてカステラ作りの技術は継承され、日本人の味覚に合わせて改良されていきました。特に、日本独自の「みずあめ」を加えることで、しっとりとした食感が生まれ、現在の長崎カステラの原型が完成したのです。

カステラが語る文化交流の物語

長崎カステラの歴史は、単なる菓子の伝来ではなく、東西文化の融合を象徴しています。オランダ商館の記録には、「日本人は我々の菓子を見事に模倣し、時に原型を超える味わいに仕上げている」との記述が残されています。

今でも長崎では、200年以上の歴史を誇るカステラ専門店が軒を連ね、伝統の技を守り続けています。一方で家庭でも、その甘く優しい味わいは「おふくろの味」として親しまれ、世代を超えて愛されてきました。

カステラは単なるお菓子ではなく、異文化との出会いが生んだ、日本の食文化の宝物なのです。その黄金色の断面には、南蛮貿易から始まる長い歴史と、日本人の創意工夫が詰まっています。

南蛮貿易とカステラの伝来 – 16世紀の長崎に届いたポルトガルの甘い贈り物

16世紀の日本、鎖国前の長崎港に一隻のポルトガル船が停泊しました。その船に乗っていた商人たちが持ち込んだ甘い菓子が、現在私たちが愛するカステラの原型です。この伝来の物語は、日本の食文化史における最も魅力的な一章と言えるでしょう。

南蛮船がもたらした「パン・デ・カステラ」

1543年、種子島に初めて鉄砲をもたらしたポルトガル人。彼らは武器だけでなく、自国の食文化も日本に紹介しました。その中でも特に注目すべきは「パン・デ・カステラ(Pão de Castela)」と呼ばれた菓子です。この名前は「カスティーリャ(スペインの地方)のパン」という意味で、実はポルトガル発祥というよりも、隣国スペインの菓子をポルトガル人が日本に伝えたというのが定説となっています。

当時の記録によれば、1569年に長崎の開港とともに本格的な南蛮貿易が始まり、カステラは高級な舶来品として武家や裕福な商人たちの間で珍重されました。砂糖と卵を贅沢に使ったこの菓子は、当時の日本人にとって馴染みのない甘さと食感で、まさに「異国の味」そのものでした。

長崎での進化と日本化

興味深いのは、カステラが単に輸入されただけでなく、長崎の地で独自の進化を遂げたことです。宣教師たちが布教活動の一環として伝えた製法は、地元の菓子職人たちによって日本人の口に合うよう改良されていきました。

元禄時代(1688〜1704年)には、長崎の福砂屋や文明堂の前身となる老舗が誕生し、カステラ作りの技術が確立されました。日本のカステラがポルトガル本国のものと異なる点は、より高い含水率と緻密な食感にあります。研究によれば、日本のカステラは水分量が約28%と、ポルトガルの原型より5%ほど高く、これが日本独自のしっとりとした食感を生み出しています。

南蛮貿易が終焉を迎え、鎖国政策が敷かれた後も、長崎ではカステラ作りの伝統が守られました。長崎の地理的・歴史的特性が、この外来菓子を日本の食文化に深く根付かせる基盤となったのです。

長崎カステラの誕生と進化 – 日本の食文化に根付くまでの軌跡

南蛮貿易と和菓子の革命

1550年代、鉄砲やキリスト教と共に日本に伝わったカステラは、長崎の地で独自の進化を遂げました。当初は「カスティーリャ」と呼ばれていたこのお菓子は、日本の風土や嗜好に合わせて徐々に変化。南蛮貿易を通じて伝わった西洋の製法は、日本人の繊細な味覚と職人技によって洗練されていきました。

長崎カステラの独自性

ポルトガル原産のカステラと長崎カステラには、いくつかの決定的な違いがあります。

– 水飴の使用:日本の長崎カステラは水飴を加えることで、しっとりとした食感と長期保存を可能にしました

– 砂糖の量:日本人の味覚に合わせて甘さを調整

– 底面の「浮き粉」:焼き上がりに特徴的な砂糖の層が形成される製法を確立

江戸時代中期には、長崎の菓子職人たちが独自の製法を確立。文献によると、1641年のオランダ商館の記録には既に「カステーラ」という名称で日本独自のお菓子として記載されています。

幕末から明治へ:カステラの全国普及

鎖国政策下でも長崎は唯一の貿易港として機能し、カステラは「異国の味」として珍重されました。当時は高級品で、一般庶民が口にする機会は限られていましたが、明治維新後の開国とともに、カステラの製法は全国へと広がっていきます。

長崎のカステラ職人たちは、独自の「霧吹き」技術や「三回焼き」と呼ばれる製法を開発。これにより、外はカリッと、中はしっとりという絶妙な食感が生まれました。明治時代には福砂屋や文明堂といった老舗が創業し、現在まで伝統の味を守り続けています。

興味深いのは、カステラが日本の和菓子文化に与えた影響です。カステラをベースにした「カステラ饅頭」や「カステラ最中」など、和洋折衷の新しいお菓子が次々と誕生。日本の食文化に深く根付くことで、カステラは「輸入菓子」から「日本の伝統菓子」へとその立ち位置を変えていったのです。

カステラを支える職人技 – 伝統製法と秘伝のレシピが生み出す絶品の味

匠の技が生きる伝統製法

長崎カステラの真髄は、400年以上受け継がれてきた職人の技にあります。江戸時代から続く老舗では、今でも南蛮貿易の時代から伝わる製法を守り続けています。特に卵を泡立てる工程では、温度管理と泡立て具合が命運を分けます。熟練の職人は卵の状態を見極め、38℃前後に温めた卵を使用することで、きめ細かな泡立ちを実現。この温度は南蛮船が日本に到着した16世紀末から変わらない黄金律とされています。

秘伝の配合と素材へのこだわり

老舗の福砂屋や文明堂では、各店独自の配合比率を秘伝として守っています。一般的なカステラの基本材料は卵、砂糖、小麦粉、水飴ですが、その比率は店によって異なります。長崎県の調査によると、伝統的なカステラでは卵と砂糖の比率がほぼ1:1という黄金比が守られているケースが多く、この絶妙なバランスが「ざらめ」と呼ばれる独特の食感を生み出します。

木枠(三重底)の役割

長崎カステラの伝統製法で欠かせないのが、「三重底」と呼ばれる特殊な木枠です。杉や檜で作られたこの木枠は、生地の熱の伝わり方を均一にし、底から徐々に熱を伝えることで、表面は香ばしく、中はしっとりとした絶妙な食感を実現します。現代の量産品と異なり、この木枠を使った焼成は時間と手間がかかりますが、その独特の風味と食感は他では味わえない価値を持ちます。

職人たちはカステラが焼き上がる際の「膨らみ」と「しぼみ」のタイミングを見極め、最適な瞬間に取り出します。この絶妙な匙加減は、数十年の経験によって培われた感覚によるもので、機械化が進んだ現代でも、最高級のカステラは職人の目と感覚に委ねられています。こうした伝統技術が、カステラを単なるスイーツから芸術品へと昇華させているのです。

長崎カステラの魅力を徹底解剖 – 独特の食感と風味を生み出す4つの秘密

職人技が光る伝統の味わい

長崎カステラの最大の魅力は、その独特の食感と深い風味にあります。400年以上の歴史を持つ長崎カステラは、南蛮貿易によって伝来した製法を基に、日本の気候や食文化に合わせて進化してきました。一般的なスポンジケーキとは一線を画す、この伝統菓子の秘密を解き明かしていきましょう。

長崎カステラを特別にする4つの要素

1. 水飴(みずあめ)の使用

長崎の伝統的なカステラには、砂糖だけでなく水飴が使われています。この水飴がカステラに独特のしっとり感をもたらし、長期保存を可能にしました。南蛮貿易時代、船乗りたちの保存食としても重宝された理由の一つです。

2. 独自の焼成技術

長崎カステラは「逆焼き」と呼ばれる特殊な焼き方をします。まず型の底に砂糖を敷き、その上に生地を流し入れて焼き上げるのです。この方法により、底面に「浮き上がり」と呼ばれる薄い砂糖の層ができ、カステラ特有の風味と食感を生み出します。

3. 卵の泡立て方

カステラの命とも言える卵の泡立ては、温度管理が極めて重要です。伝統的な製法では、卵を湯煎で40℃程度に温めながら泡立てることで、きめ細かな泡を作り出します。この工程が、カステラのふわふわとした食感の秘密です。

4. 熟成のプロセス

本格的な長崎カステラは焼き上がった後、すぐに食べるのではなく一定期間の熟成を経ます。この間に生地内部の水分が均一に行き渡り、風味が深まります。老舗の味わいには、この「待つ」という工程が不可欠なのです。

家庭で再現するためのポイント

長崎カステラの歴史を知ることは、家庭でのカステラ作りにも役立ちます。温度管理を徹底すること、材料をよく混ぜること、そして何より急がずに丁寧に作ることが大切です。カステラ作りは、日本の伝統文化を体験する素晴らしい機会でもあります。

南蛮貿易によって伝えられたポルトガルのパンデロー(Pão de ló)が、長崎の職人たちの手によって進化を遂げ、今日私たちが愛する「カステラ」となりました。その一切れには、400年を超える歴史と文化交流の物語が詰まっているのです。

ピックアップ記事

コメント