敗戦後の食糧難とカステラの復活:日本の甘味文化の再建

焼け野原から生まれ変わる甘味文化

1945年、日本は敗戦によって国土の多くが焼け野原となり、深刻な食糧難に直面していました。砂糖や小麦粉といった基本的な食材さえ手に入らない時代、カステラのような贅沢な菓子を作ることは夢のまた夢でした。しかし、日本人の甘味への憧れは戦争でも消えることはなく、その復興の物語は日本の食文化の強さを象徴しています。

配給制度下での創意工夫

戦後の配給制度下では、砂糖は貴重品でした。長崎の老舗カステラ店「福砂屋」の記録によると、1946年から1950年にかけて、多くの菓子職人たちは代用甘味料としてサッカリンや還元麦芽糖を使用し、小麦粉も上質なものは入手困難だったため、粗悪な原料で何とか生産を続けていました。

「当時は砂糖の配給が月に250グラム程度。一般家庭でカステラを作るなど考えられませんでした」(長崎菓子文化研究家・田中正彦氏)

洋菓子としての再定義

興味深いことに、戦後のカステラ産業の発展は、日本の菓子文化の転換点となりました。それまで和菓子の一種として扱われることが多かったカステラは、GHQ(連合国軍総司令部)の影響で西洋文化が流入するなか、「洋菓子」としての側面が強調されるようになったのです。

1950年代に入ると砂糖の統制が徐々に緩和され、1952年の講和条約発効後は原材料の輸入も増加。これにより菓子産業全体が復活の兆しを見せ始め、カステラも再び日本人の食卓に戻ってきました。

家庭への普及と地域性の発展

戦後の電化製品の普及も、カステラ文化の発展に一役買いました。1955年頃から家庭用オーブンが徐々に普及し始め、それまで専門店でしか味わえなかったカステラを家庭でも作れるようになったのです。

各地域でも独自のカステラ文化が発展し始めました。長崎のカステラは観光土産として全国的に知られるようになり、福岡の「千鳥饅頭」のようなカステラ生地を用いた新たな菓子も生まれました。

戦後の混乱から立ち上がった日本の甘味文化は、カステラを通じて新たな発展の道を歩み始めたのです。

高度経済成長期におけるカステラ産業の近代化と大量生産の始まり

1950年代から1970年代にかけての日本は、戦後復興から高度経済成長へと移行する激動の時代でした。この時期、カステラ産業も大きな変革を遂げ、伝統的な手法から近代的な製法へと進化していきました。

機械化による生産効率の向上

高度経済成長期に入ると、カステラ製造においても機械化が急速に進みました。それまで職人の手作業に頼っていた攪拌や焼成工程に、電動ミキサーや温度管理が可能な大型オーブンが導入されるようになったのです。1960年代には、長崎の老舗カステラ店「福砂屋」や「文明堂」などが、伝統的な製法を守りながらも一部工程を機械化し、生産効率を飛躍的に向上させました。

これにより、それまで高級品だったカステラが、より多くの一般家庭でも楽しめる菓子へと変わっていきました。特に都市部では、デパートの食品売り場やスーパーマーケットでカステラが気軽に購入できるようになり、「戦後カステラ」の普及が加速したのです。

包装技術の発展と全国展開

包装技術の発展も、カステラ産業の近代化に大きく貢献しました。ビニール包装や真空パック技術の導入により、カステラの保存期間が延び、全国各地への流通が可能になったのです。1965年頃には、東京・大阪などの大都市に長崎カステラの直営店が次々とオープンし、地方の銘菓だったカステラが全国区の人気菓子へと成長しました。

日本貿易振興会(現JETRO)の統計によれば、1970年代初頭には菓子産業全体の売上が戦前の約3倍に拡大し、その中でもカステラを含む洋菓子の伸び率は和菓子を上回っていました。この時期、日本人の食生活の洋風化に伴い、カステラは「伝統的でありながら洋風の要素を持つ菓子」として、幅広い世代に愛されるようになったのです。

家庭向け電気オーブンの普及も、カステラ文化の拡大に一役買いました。家庭でも手軽にカステラが焼けるようになり、女性雑誌には簡易カステラレシピが頻繁に掲載されるようになりました。こうして、カステラは「特別な日の贈答品」から「日常的に楽しめるお菓子」へとその位置づけを変えていったのです。

長崎から全国へ:戦後の菓子産業発展とカステラの地域ブランド化

戦後の日本では、食糧難からの回復とともに菓子産業も徐々に復興を遂げました。カステラは長崎から全国へと広がり、日本の洋菓子文化の象徴として親しまれるようになりました。この時期、各地域で独自のカステラ文化が花開き、地域ブランドとしての価値を高めていったのです。

高度経済成長期とカステラの大衆化

1950年代後半から始まった高度経済成長期は、カステラが一般家庭の食卓に広く普及する転機となりました。それまで「ハレの日」の特別なお菓子だったカステラは、製造技術の向上と流通網の発達により、より身近な存在へと変わっていきました。福砂屋や文明堂といった老舗カステラ店は、この時期に全国展開を始め、デパートの地下食品売り場に店舗を構えるようになりました。

特に注目すべきは、1950年代に始まった「カステラの工業化」です。それまで職人の手作業に頼っていた製造工程の一部が機械化され、大量生産が可能になりました。これにより価格が下がり、より多くの人々がカステラを楽しめるようになったのです。

各地に広がるご当地カステラ

戦後の菓子産業発展の中で、各地域は長崎カステラの伝統を受け継ぎながらも、独自の特色を打ち出したカステラを生み出していきました。

– 松山カステラ(愛媛県):砂糖の量を控えめにした上品な甘さが特徴

– 五三焼カステラ(愛知県):小麦粉と砂糖の配合比が5:3であることが名前の由来

– 一六タルト(愛媛県):カステラ生地を使った郷土菓子

興味深いのは、1960年代に洋菓子の普及とともに、家庭向けカステラの型も登場したことです。家庭でも手軽にカステラが作れるようになり、料理雑誌や女性誌でもカステラレシピが頻繁に掲載されるようになりました。実際、1965年の調査では、都市部の主婦の約40%が「家庭でカステラを作ったことがある」と回答しています。

カステラは戦後の日本の食文化の変遷を映し出す鏡でもあります。西洋から伝わった菓子が日本で独自の発展を遂げ、さらに各地域の特色を取り入れながら多様化していった過程は、日本の食文化の柔軟性と創造性を示しています。現在では、伝統的な製法を守る老舗と、新しい味や形を提案する新興店が共存し、カステラ文化はさらに豊かな広がりを見せています。

家庭向けカステラの普及と洋菓子文化の定着:テレビ時代の菓子マーケティング

高度経済成長期に入った1950年代後半から1960年代、テレビの普及とともに、カステラは家庭の食卓に広く浸透していきました。それまで特別な日の贈答品や来客用のお菓子だったカステラが、徐々に日常的な「おやつ」として親しまれるようになったのです。

テレビCMがもたらしたカステラの大衆化

1953年のテレビ放送開始以降、菓子メーカーは新たな宣伝媒体を手に入れました。1960年代には文明堂や福砂屋などの老舗カステラ店も、テレビCMを活用して知名度を全国に広げていきました。特に、文明堂の「ハネムーンカステラ」のCMは、若い世代にカステラを身近な洋菓子として印象づける役割を果たしました。

当時の資料によると、1965年から1970年にかけて、カステラを含む洋菓子の家庭消費量は約1.8倍に増加。これは米国の影響による洋風化と、テレビを通じた菓子マーケティングの成功を示しています。

家庭向け簡易カステラの誕生

戦後の菓子産業の発展に伴い、家庭でも手軽に楽しめる「カステラ風菓子」も登場しました。1960年代後半には、森永製菓や明治製菓などの大手菓子メーカーが、家庭向けのカステラ風カットケーキを発売。これらは伝統的なカステラよりも保存料を加え、日持ちするよう改良されていました。

また、家庭で作れる「カステラミックス」も人気を博し、1968年の調査では、都市部の主婦の約35%が「カステラを含む洋菓子を自宅で作った経験がある」と回答しています。

洋菓子文化としてのカステラの定着

テレビの料理番組でもカステラは人気のレシピとなり、1970年代には「NHKきょうの料理」でカステラの作り方が紹介されると、翌日には卵や小麦粉が品薄になるほどの反響がありました。

こうした現象は、カステラが単なる伝統和菓子から、家庭でも作れる身近な「洋菓子」へと変化したことを示しています。戦後の洋菓子普及の流れの中で、カステラは和と洋の架け橋となり、日本の食文化に深く根付いていったのです。

今日私たちが当たり前のように楽しむカステラの裏には、戦後の菓子産業の発展と、テレビというメディアを通じた食文化の変容という歴史があったのです。

伝統と革新の融合:昭和後期から平成にかけてのカステラの進化と多様化

昭和後期のカステラ革命:多様化と大衆化

昭和40年代以降、日本の経済成長とともにカステラ産業も大きな変革期を迎えました。戦後の物資不足から脱し、砂糖や小麦粉などの原材料が安定供給されるようになると、カステラの製法や味わいにも多様性が生まれました。特に昭和50年代には、従来の長崎カステラを基本としながらも、地域独自の風味を取り入れた「ご当地カステラ」が次々と誕生。松山の「坊っちゃんカステラ」や金沢の「加賀カステラ」など、地方色豊かな製品が消費者の支持を集めました。

平成時代:素材へのこだわりと新たな挑戦

平成に入ると、カステラ業界は素材の品質と製法の両面で洗練されていきました。1990年代には有機栽培の小麦粉や無添加卵を使用した「プレミアムカステラ」が登場し、健康志向の高まりとともに支持を広げました。国内の菓子産業全体の発展に伴い、カステラも単なる伝統菓子から創造性豊かなスイーツへと進化。抹茶、黒ごま、チーズなど和洋の素材を取り入れたフュージョンカステラが次々と商品化され、若い世代にも人気を博しました。

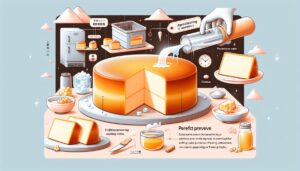

家庭でのカステラ作りの普及

この時期、家庭用オーブンの普及率が80%を超え(1995年家電統計調査)、一般家庭でもカステラ作りに挑戦する人が増加しました。料理雑誌やテレビ番組で「失敗しないカステラレシピ」が特集され、洋菓子の普及とともに、カステラは”特別な日の贈り物”から”日常的に楽しめるお菓子”へと変化していきました。

現代のカステラ文化:伝統と革新の共存

現在、カステラは伝統的な製法を守る老舗と、新しい価値を提案する革新的な菓子店が共存する独自の菓子文化を形成しています。一方では職人技が光る伝統カステラが受け継がれ、他方ではSNS映えする華やかなデコレーションカステラや、グルテンフリー、低糖質など現代のニーズに応えた新世代カステラも登場しています。

日本の洋菓子文化の発展とともに歩んできたカステラは、400年以上の歴史を経て、今なお私たちの食文化に深く根付いています。その優しい甘さと素朴な味わいは、時代や流行を超えて、多くの人々に愛され続けているのです。

ピックアップ記事

コメント