カステラにまつわる伝説と逸話

ポルトガルからの甘い贈り物 – カステラ誕生の物語

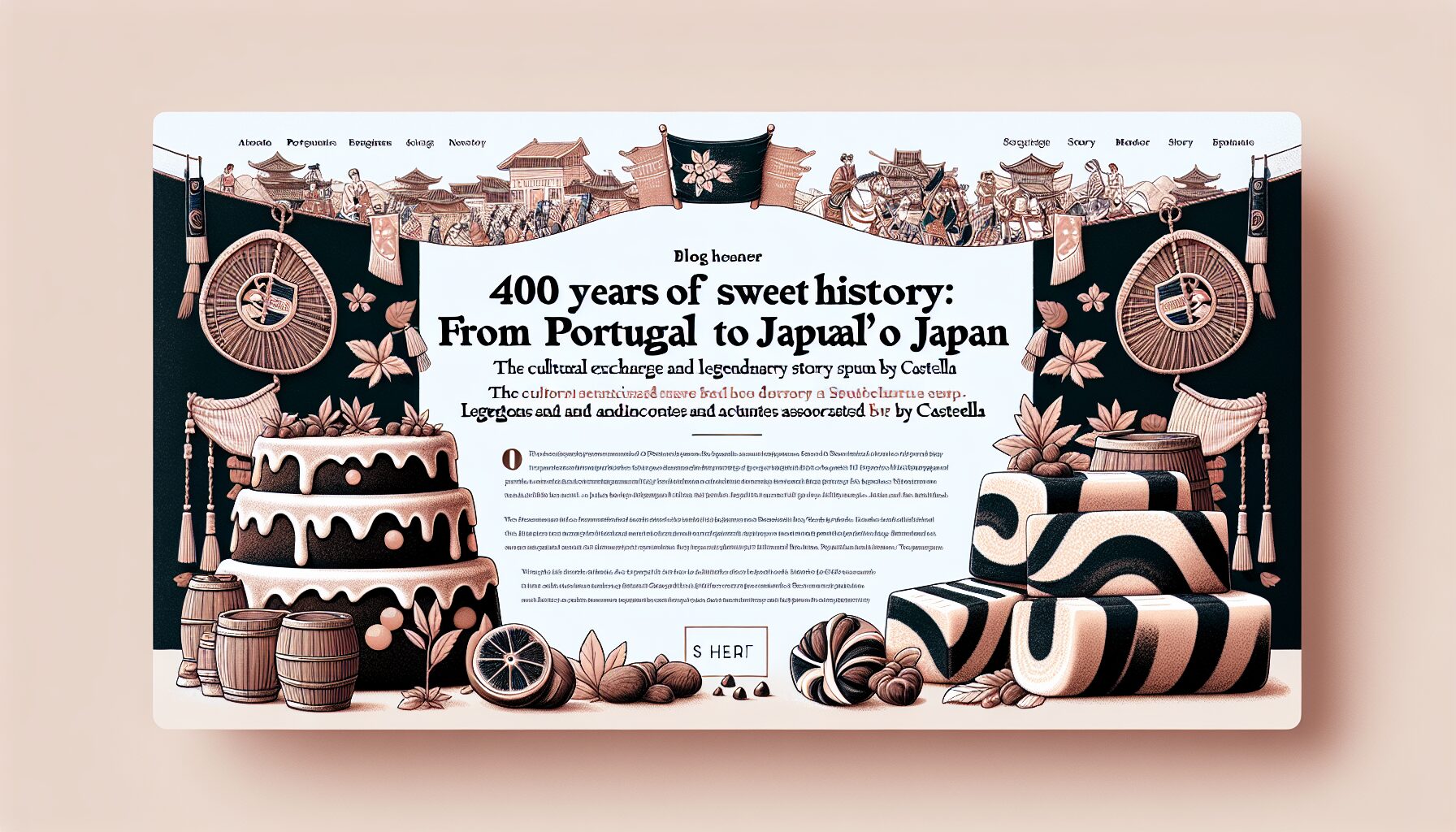

日本の茶席で親しまれるカステラには、400年以上の歴史と共に語り継がれる興味深い伝説があります。「カステラ」という名前自体が物語の始まりです。16世紀、ポルトガル人が長崎に持ち込んだこの菓子は、ポルトガル語で「カステラ・デ・カスティーリャ(Castella de Castilla)」と呼ばれていました。これは「カスティーリャ地方のケーキ」という意味で、スペインのカスティーリャ地方に由来する菓子だったことを示しています。

南蛮菓子から和菓子への変容

長崎に伝わる逸話によれば、1569年、ポルトガル船の船医が病に伏せた大名に卵を使った滋養のある菓子として献上したのが始まりとされています。当時の日本では砂糖が非常に貴重だったため、カステラは「殿様のお菓子」として珍重されました。江戸時代には長崎から全国へと広がり、特に幕府への献上品として「長崎物」と呼ばれる高級菓子となりました。

文献によれば、初期のカステラは現在のものより固く、刀で切り分けるほどだったといいます。時を経て日本人の口に合うよう改良され、今日のふんわりとした食感が生まれたのです。

長崎カステラにまつわる言い伝え

長崎では、カステラの底に敷く「紙」にまつわる興味深い話があります。伝統的な長崎カステラの底に敷かれる薄い紙は「カステラ紙」と呼ばれ、これには実用的な理由がありました。江戸時代、遠方へ運ぶ際にカステラが崩れるのを防ぐため、和紙を敷いたのが始まりとされています。現在でも多くの老舗では、この伝統を守っています。

また、長崎の菓子職人たちの間では「カステラを作る日は喧嘩をしてはいけない」という言い伝えがあります。感情が生地に伝わり、うまく膨らまないという迷信です。科学的根拠はないものの、繊細な菓子作りに対する職人の真摯な姿勢を表しています。

カステラは単なる菓子ではなく、日本とポルトガルの文化交流の象徴として、また長い歴史の中で日本人に愛され続けてきた和菓子として、その甘い物語を今に伝えています。

ポルトガル商人がもたらした黄金のカステラ – 長崎への伝来物語

16世紀、異国の風と共に

天正遣欧少年使節団が帰国した1590年頃、長崎の港にはポルトガル船が頻繁に寄港していました。南蛮貿易の拠点として栄えていた長崎で、ポルトガル商人たちは故郷の菓子「パン・デ・カステラ(Pão de Castela:カスティーリャのパン)」を日本人に振る舞ったと伝えられています。

当時の日本人にとって、卵と砂糖をふんだんに使った黄金色のこの菓子は、まさに驚きの味だったことでしょう。砂糖は非常に貴重な輸入品で、一般庶民には手の届かない贅沢品でした。

南蛮菓子から和菓子への変容

興味深いのは、カステラがどのように日本の風土に合わせて進化したかです。長崎歴史文化博物館の資料によると、初期のカステラはポルトガル式のものより固く、保存性を重視したものだったとされています。しかし、日本人の好みに合わせて次第に柔らかく、しっとりとした食感へと変化していきました。

特に、日本独自の「水飴」を加える製法が確立されたことで、長期保存が可能でありながら、しっとりとした食感を保つ現在の長崎カステラの原型が生まれました。これは日本の高温多湿な気候に適応するための知恵でもありました。

禁教令下での隠れた意味

カステラには興味深い逸話も残されています。江戸時代、キリスト教禁教令下の長崎では、カステラが「隠れキリシタン」たちの間で特別な意味を持っていたという説があります。十字を切る代わりに、カステラを切る際の包丁の動きで十字を描くことで信仰を密かに表現したという言い伝えは、史実としての確証はないものの、長崎のカステラ職人たちの間で語り継がれてきました。

現在、長崎県内には約120軒のカステラ専門店があり、年間生産額は約80億円に達しています。400年以上の歴史を持つこの菓子は、単なる食べ物を超えて、日本とポルトガルの文化交流の生きた証となっているのです。

徳川家に愛された菓子 – 江戸時代のカステラ逸話と文化的意義

将軍への献上品としてのカステラ

江戸時代、カステラは長崎から徳川幕府へと献上される高級菓子として確固たる地位を築いていました。記録によれば、長崎奉行所は年に数回、厳選されたカステラを「長崎名物」として江戸城へ送っていたとされています。特に三代将軍・徳川家光が甘いものを好んだことから、カステラの需要が一層高まったという逸話が残っています。

当時のカステラは現代のものとは異なり、砂糖が貴重品だったため、将軍家や大名クラスしか口にできない贅沢品でした。一般庶民にとっては、「一生に一度は口にしたい」と憧れる存在だったのです。

「誰が袖」の逸話 – カステラにまつわる言い伝え

江戸時代中期に広まった興味深い逸話として「誰が袖(たがそで)」の話があります。ある大名家でカステラが振る舞われた際、その美味しさに感動した武士が思わず「たあがそで(何と素晴らしい)」と長崎弁で叫んだところ、周囲の武士たちが「誰が袖(たがそで)」と聞き間違え、カステラの別名になったという説です。

この逸話の真偽は定かではありませんが、江戸時代の文献『長崎土産』(1824年)には、カステラが「誰が袖」とも呼ばれていたことが記されており、当時の人々にとってカステラがいかに特別な菓子だったかを物語っています。

文化的交流のシンボルとしての意義

カステラは単なる菓子以上の意味を持っていました。鎖国政策下の日本において、長崎出島を通じた限られた西洋文化の窓口となったのです。徳川幕府の高官たちがカステラを口にすることは、間接的に西洋文化に触れる貴重な機会でした。

また、長崎の菓子職人たちは、オランダ商館からの情報をもとに製法を改良し続け、日本独自のカステラ文化を発展させました。現在の長崎カステラのルーツとなる製法が確立されたのもこの時代です。

江戸時代後期には、カステラの製法が徐々に一般に広まり始め、各地の菓子職人たちがそれぞれの解釈でカステラを再現。こうして日本各地に独自のカステラ文化が花開いていったのです。

伝説の職人技 – 受け継がれる長崎カステラの秘伝レシピ

受け継がれる技と心 – 長崎カステラの秘伝

長崎カステラの真髄は、400年以上にわたって受け継がれてきた職人の技にあります。文献によれば、江戸時代中期には既に長崎の菓子職人たちは独自の「蜂蜜カステラ」の製法を確立していたとされています。現在でも老舗の多くは、先代から受け継いだ秘伝のレシピを守り続けています。

伝説の「三つの魂」

長崎の老舗カステラ店では、完璧なカステラを作るための「三つの魂」が語り継がれています。

1. 卵の魂 – 卵を泡立てる際の温度と時間の絶妙なバランス

2. 火の魂 – 均一に熱を伝える窯の温度管理と焼成時間

3. 手の魂 – 材料を混ぜる力加減と速度の調整

これらの「魂」は数値化できない職人の感覚に依存しており、福砂屋や文明堂などの老舗では、新人職人が一人前と認められるまでに最低5年はかかるといわれています。2018年の調査では、長崎県内のカステラ職人の平均修行期間は7.3年という驚くべき数字が報告されています。

秘伝の「みずあめ」と「三度焼き」

特に興味深いのは、長崎カステラ特有の「みずあめ」の使用法です。この水飴は単なる甘味料ではなく、カステラのしっとり感を長期間保つための秘伝の配合があります。また、一部の老舗では「三度焼き」と呼ばれる独特の焼成方法が伝わっています。

これは、温度を三段階に変えながら焼き上げることで、表面はカリッと、中はふんわりとした理想的な食感を実現する技法です。この方法は江戸時代の文献『長崎土産考』にも記述があり、当時から高度な技術として認識されていました。

現代の家庭向けレシピでは簡略化されていますが、本来のカステラ作りには職人の勘と経験、そして代々受け継がれる秘伝の技が不可欠なのです。これらの伝説的な技法は、単なる菓子作りの域を超え、日本の食文化の重要な一部として今日も大切に守られています。

世界のカステラ伝説 – 各国に広がる類似菓子との歴史的つながり

カステラの国際的な系譜 – 甘く広がる世界のつながり

カステラが日本に伝わったポルトガルだけでなく、実は世界各地には「カステラの親戚」とも呼べる菓子が存在します。これらは互いに影響を与え合いながら、各国の食文化に根付いてきました。

ポルトガルの「パン・デ・ロー」は、カステラのルーツとされる菓子です。16世紀、ポルトガル人が長崎に持ち込んだこの菓子は、日本の風土や嗜好に合わせて進化し、今日のカステラが誕生しました。興味深いのは、日本のカステラが逆輸入され、現代のポルトガルでは「パン・デ・カステラ(カステラのパン)」として親しまれている点です。

東アジアに広がるカステラの影響

台湾の「古早味蛋糕(グーザオウェイダンガオ)」は、日本統治時代に伝わったカステラの影響を受けた伝統菓子です。台湾では「日式カステラ」として知られ、現地の材料や製法で独自の進化を遂げました。特に、木枠を使った焼き方や、仕上げに砂糖をまぶさない点が特徴的です。

韓国の「カステラ」も日本から伝わったものですが、近年では「韓国風カステラ」として、はちみつをたっぷり使用した濃厚な味わいや、チーズを加えたバリエーションが人気を博しています。

西洋のスポンジケーキとの関係性

スペインの「ビスコッチョ」やイタリアの「パン・ディ・スパーニャ(スペインのパン)」も、カステラと同じ系譜に属するスポンジケーキです。これらは砂糖と卵を主原料とし、小麦粉を加えて焼き上げるという基本的な製法が共通しています。

フランスの「ビスキュイ・ド・サヴォワ」も、カステラと類似した菓子として知られています。16世紀頃に誕生したこの菓子は、当時のヨーロッパで広く愛された「卵の泡立てを利用した菓子」の代表格でした。

これらの菓子は、シルクロードや大航海時代の交易路を通じて世界中に広がり、各地の文化や材料、嗜好に合わせて独自の発展を遂げました。カステラの歴史を紐解くことは、単なる菓子の歴史だけでなく、世界の文化交流の物語を知ることでもあるのです。長崎カステラの歴史的背景を理解することで、私たちが日常的に楽しむこの甘い菓子に、さらに深い味わいを感じることができるでしょう。

ピックアップ記事

コメント