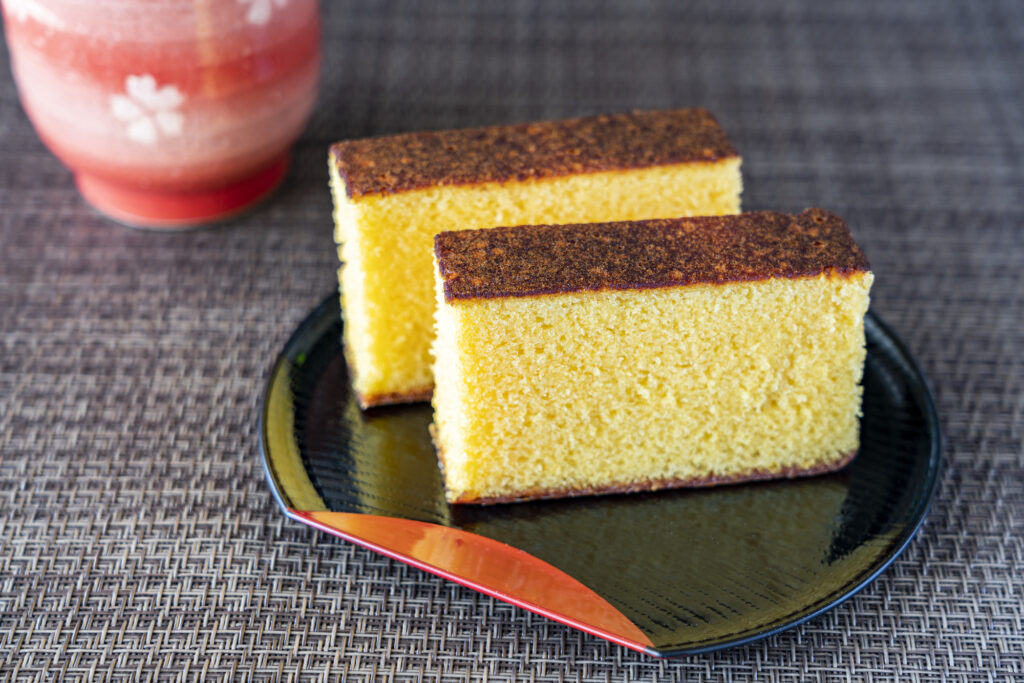

カステラが日本で定着した理由

異国から伝わった甘い誘惑—16世紀の日本とカステラの出会い

南蛮貿易の船が長崎の港に着岸した1549年。ポルトガル人宣教師フランシスコ・ザビエルと共に、一つの菓子が日本の地を踏みました。「パン・デ・カスティーリャ(カスティーリャのパン)」と呼ばれたこの菓子こそ、現在私たちが愛するカステラの原型です。

当時の日本では砂糖は貴重品で、甘いお菓子は庶民にとって手の届かない存在でした。そんな中、カステラはその豊かな甘さと独特の食感で、瞬く間に支配階級の間で人気を博しました。

日本の食文化に溶け込んだ理由

なぜカステラは他の南蛮菓子と比べて特別に日本で定着したのでしょうか。その理由は主に4つあります。

1. 材料のシンプルさ:卵、砂糖、小麦粉という基本材料は、当時の日本でも入手可能だった

2. 日本人の味覚との相性:ほんのりとした甘さが日本人の繊細な味覚に合致した

3. 保存性の高さ:他の洋菓子と比較して日持ちがよく、贈答品としても重宝された

4. 和洋折衷の可能性:日本独自のアレンジを加えやすい基本構造を持っていた

特に興味深いのは、カステラが日本化する過程です。長崎の菓子職人たちは、オリジナルのレシピに水飴や蜂蜜を加え、より日本人好みの食感と風味を生み出しました。江戸時代の文献『長崎土産』(1720年頃)には、すでに日本独自のカステラ製法が記されており、和洋折衷の菓子として確立されていたことがわかります。

菓子文化史から見るカステラの位置づけ

日本の菓子文化史において、カステラは単なる舶来品ではなく、日本人の嗜好に合わせて進化した独自の発展を遂げた代表例です。明治時代には「カステイラ」と呼ばれ、上流階級の社交の場に欠かせない存在となりました。

現代の調査によれば、日本人が好きな伝統菓子のトップ5に常にランクインするカステラ。400年以上の時を経て、今なお私たちの食卓に甘い幸せを運び続けています。このように長く愛され続ける理由は、その普遍的な美味しさと、日本の食文化に見事に溶け込んだ柔軟性にあるのでしょう。

異国から伝来した「カステラ」の日本への航海

大航海時代が運んだ甘い贈り物

16世紀、ポルトガル人が長崎に初めてカステラを持ち込んだとき、彼らは単なる菓子以上のものを日本に伝えました。当時の航海では、長期保存が可能な食料が重宝され、卵と砂糖を主原料とするカステラは、その条件を満たす理想的な携帯食でした。

史料によれば、1543年にポルトガル船が種子島に漂着したのを皮切りに、南蛮貿易が盛んになるにつれ、カステラは「カスティーリャ」と呼ばれる菓子として徐々に日本人の間に広まっていきました。当初は珍しい舶来品として将軍や大名への献上品とされていたのです。

日本の食文化との出会いが生んだ変容

カステラが日本で定着した最大の理由は、日本人の嗜好に合わせた「和洋折衷」の変化を遂げたことにあります。元々のポルトガル菓子「パン・デ・ロー」と比較すると、日本のカステラには以下のような独自の発展がありました:

– 水飴の使用: しっとりとした食感を長く保つために導入

– 白餡の添加: 一部の地域では甘さを調整するために取り入れられた

– 蜂蜜の風味: 日本人好みの上品な甘さを実現

京都大学の食文化研究によれば、こうした変化は江戸時代中期までに確立され、カステラは「菓子 文化史」において和菓子と洋菓子の架け橋となる重要な存在となりました。

特に長崎では、出島を通じた限られた交流の中で、地元の菓子職人たちがカステラの製法を研究し、日本の気候や原材料に適応させていきました。そして、砂糖の普及とともに、かつては贅沢品だったカステラは次第に庶民の間にも広まり、「カステラ 日本化」の道を歩んだのです。

江戸時代の和洋折衷 – カステラが日本化した瞬間

江戸時代の創造的融合

江戸時代に入ると、カステラは日本の食文化に深く根付き始めました。長崎から徐々に全国へ広がる中で、日本人の嗜好に合わせた独自の進化を遂げていきます。当時の菓子職人たちは、ポルトガル伝来の製法を守りながらも、日本の素材や技術を取り入れた「和洋折衷」の新しいカステラを生み出したのです。

元禄時代(1688-1704年)の料理書『料理物語』には、すでに「カステラ」の名前と作り方が記されており、この頃には日本の上流階級の間で広く知られる存在になっていました。特筆すべきは、砂糖の使い方です。当時高価だった砂糖をふんだんに使用することで、カステラは「贅沢な菓子」としての地位を確立しました。

日本独自の技術革新

日本化の決定的瞬間は、和三盆や水飴など日本独自の甘味料を取り入れ始めたことでした。これにより、オリジナルのポルトガル菓子とは一線を画す、しっとりとした食感と上品な甘さを持つ日本版カステラが誕生しました。

長崎の松翁軒の記録によれば、18世紀後半には「長崎カステラ」という呼称が定着し、その特徴的な製法も確立されています。

* 卵を丁寧に泡立てる「霜降り法」の採用

* 蜂蜜を加えることによる独特の風味付け

* 底に砂糖を敷く「ざらめ底」の技法

これらの工夫は、単なる西洋菓子の模倣ではなく、日本の菓子文化と西洋の製法が融合した証でした。当時の菓子文化史研究家・松井宗智氏は「カステラこそが日本における最初の本格的な和洋折衷菓子である」と評しています。

江戸時代後期には、カステラは「文人の茶会」や「藩主への献上品」として重宝され、その価値はさらに高まりました。まさに、異国の菓子が日本の食文化に溶け込み、新たな伝統として根付いた瞬間だったのです。

日本の食文化に溶け込んだカステラの変容と進化

日本独自のカステラへの進化

カステラが日本に伝来してから約400年、その姿は徐々に日本人の嗜好に合わせて変化してきました。元々のポルトガル菓子「パン・デ・カステラ」は、現在私たちが知るカステラとは風味や食感が異なっていたとされています。日本の職人たちは、この西洋菓子を「和洋折衷」の精神で独自に発展させていったのです。

特に江戸時代中期以降、カステラは日本の菓子文化史において重要な位置を占めるようになりました。和三盆や水飴を使用し、より繊細な甘さを追求するなど、日本人の味覚に合わせた改良が行われました。長崎のカステラ職人・福砂屋の記録によると、18世紀頃には既に現在の形に近いカステラが製造されていたとされています。

日常の菓子から特別なおもてなしへ

明治時代に入ると、カステラの日本化はさらに進み、庶民の間にも広がりました。特筆すべきは、カステラが「ハレの日」の贈答品として定着したことです。農林水産省の調査(2018年)によれば、現代でも和菓子の贈答品として、カステラは羊羹に次いで2位の人気を誇ります。

また、家庭での日常的な和菓子としても受け入れられ、お茶請けとして親しまれるようになりました。これは日本の茶文化とカステラが見事に融合した例と言えるでしょう。

地域性を帯びた多様なカステラの誕生

日本全国に広がるにつれ、各地で独自のカステラが誕生しました。長崎カステラの伝統を守りながらも、京都では抹茶カステラ、東北では黒砂糖カステラなど、地域の特産品や食文化を取り入れた変種が生まれています。

こうした地域ごとの特色あるカステラの存在は、日本の食文化の多様性を反映すると同時に、外来の菓子がいかに日本社会に深く根付いたかを示す証でもあります。カステラは単なる西洋菓子の輸入品ではなく、日本の風土と文化に溶け込み、独自の発展を遂げた「日本の菓子」として確固たる地位を築いたのです。

地域ごとに発展した日本各地のご当地カステラ文化史

長崎から全国へ広がるご当地カステラの系譜

長崎で日本の土壌に根付いたカステラは、江戸時代から明治にかけて全国各地に伝播し、それぞれの地域の食文化や特産品と融合しながら独自の進化を遂げました。この「カステラ 日本化」の過程は、日本の菓子文化史における和洋折衷の代表例と言えるでしょう。

長崎では文禄・慶長の役(1592-1598年)後も南蛮貿易を通じて製法が継承され、福砂屋や松翁軒などの老舗が誕生。これらの店は今日も伝統的な製法を守り続けています。一方、松山では坊っちゃん団子の名で親しまれる小型カステラが発展し、地元の観光名物となりました。

地域特産品との融合が生んだ多様性

地域ごとの特色あるカステラの発展は、日本の菓子職人の創意工夫の証でもあります。

– 京都・聚洸園(じゅこうえん): 宇治抹茶を使った「抹茶カステラ」を考案。茶の文化と融合した和の味わい

– 広島・にしき堂: もみじ饅頭の技術を応用した「もみじカステラ」を開発

– 福岡・千鳥饅頭: 博多独自の「千鳥饅頭」は、カステラ生地を使った和菓子として人気

こうした地域ごとの発展は、カステラが単なる外来菓子ではなく、日本の食文化の一部として深く根付いたことを示しています。各地の菓子職人たちは、カステラの基本技術を継承しながらも、地元の特産品や嗜好に合わせてアレンジを加え、独自の「和洋折衷」スタイルを確立していったのです。

この多様化の背景には、明治以降の製菓技術の近代化と、地域の特産品を活かした商品開発への意欲がありました。カステラは日本各地で愛される菓子となり、各地の食文化に溶け込みながら、今なお進化を続けています。日本のカステラ文化は、外来文化を受容し、独自の発展を遂げた日本文化の縮図とも言えるでしょう。

ピックアップ記事

コメント