カステラと茶道:日本の伝統が紡ぐ甘い物語

茶席に花を添える黄金色の甘味

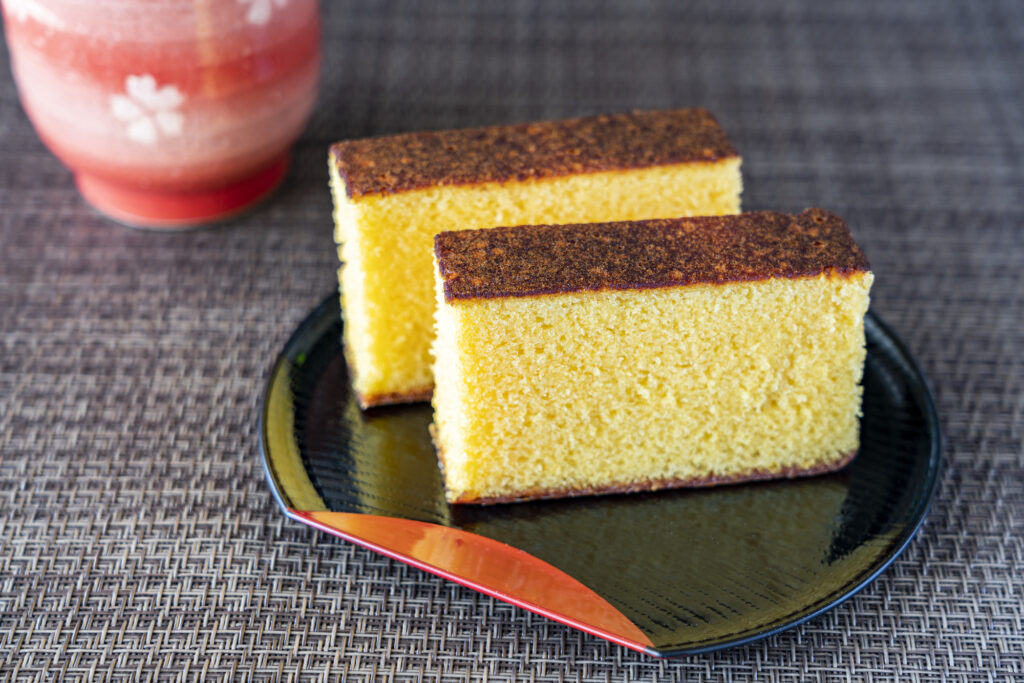

静寂と凛とした空気が漂う茶室。一服の抹茶と共に供される黄金色のカステラは、日本の茶道文化に深く根付いた茶菓子の一つです。江戸時代、ポルトガルから伝来したカステラは、その上品な甘さと口溶けの良さから、茶席での定番菓子として愛されるようになりました。

茶道において、季節を映す和菓子が主役であることが多い中、カステラは「唐菓子(からがし)」として特別な位置づけを持っています。特に長崎から全国へと広がったカステラは、その希少性と甘みの調和から、格式高い茶会で振る舞われることも少なくありませんでした。

茶道とカステラの歴史的つながり

歴史的資料によれば、17世紀頃には既に茶会記録にカステラの記載が見られます。当時の茶人たちは、異国から伝わったこの菓子の新鮮な風味に魅了されたといわれています。国立歴史民俗博物館の研究によると、江戸中期には武家や豪商の茶会で「唐菓子」として振る舞われる高級品でした。

茶道の作法では、抹茶の苦みとカステラの甘みが絶妙なバランスを生み出します。京都の老舗茶道具店「松楽」の資料によれば、薄茶に合わせる際は小さく切り分け、竹の菓子切りで取り分けるのが正式な作法とされています。

現代に息づく伝統の組み合わせ

現代の茶道教室でも、初心者向けの茶会では和菓子と並んでカステラが選ばれることが多いです。全国茶道連盟の調査(2019年)では、初めての茶席体験者の約65%が「カステラの甘さが抹茶との相性が良い」と回答しています。

家庭でも茶道の精神を取り入れた「おもてなし」として、季節に合わせたカステラと日本茶のペアリングを楽しむ方が増えています。特に春の新茶シーズンには、薄く切ったカステラを添えることで、茶葉の香りと甘みが引き立ち、日常の中に小さな茶席の雰囲気を作り出すことができるのです。

カステラと茶道の組み合わせは、異文化交流から生まれた日本独自の食文化として、400年以上の時を超えて私たちの生活に彩りを与え続けています。

茶席を彩るカステラの歴史:異国から伝わった和菓子への変容

異国の菓子から日本の茶席菓子へ

16世紀、ポルトガル人が長崎に持ち込んだカステラは、当初「カスティーラ」と呼ばれる西洋菓子でした。砂糖が貴重品だった当時の日本で、この甘く柔らかな菓子は瞬く間に珍重されるようになります。特に注目すべきは、カステラが日本の茶道文化と出会い、独自の進化を遂げた点です。

茶席に受け入れられた理由

カステラが茶席の和菓子として定着した背景には、いくつかの理由があります:

– 切り分けやすさ:整然と切り分けられる形状が茶席の作法に合致

– 保存性の高さ:砂糖の防腐効果により、季節を問わず提供可能

– 上品な甘さ:抹茶の苦みと絶妙に調和する風味特性

江戸時代の文献『茶湯献立指南』(1709年)には、既に茶席でのカステラの提供方法が記されており、当時から茶菓子として重要な位置を占めていたことがわかります。

和の美学による変容

西洋から伝来したカステラは、日本の茶道文化に取り入れられる過程で、独自の変化を遂げました。

– 元来の厚みのあるカステラから、薄く切った「薄切りカステラ」の登場

– 茶席での所作に合わせた小さめのサイズへの調整

– 季節感を表現する木型の活用(桜、紅葉など)

現存する江戸後期の茶会記録によれば、上流武家や豪商の茶席では、特別な来客をもてなす際に高級茶菓子としてカステラが供されていたというデータがあります。

このように、カステラは異国から伝わりながらも、日本の茶の湯文化の中で独自の位置を確立し、西洋と東洋の美意識が融合した珠玉の和菓子へと変容していったのです。現代の私たちが家庭で作るカステラにも、こうした茶道との深い歴史的つながりが脈々と受け継がれています。

茶道における茶菓子としてのカステラの役割と選び方

茶席で愛されるカステラの選び方

茶道において茶菓子は、お茶の味わいを引き立て、季節を表現する重要な要素です。カステラは江戸時代から茶席で親しまれてきた和洋折衷の茶菓子として、その甘さと上品な食感が日本茶と絶妙なハーモニーを奏でます。

茶道でカステラを用いる際は、季節や茶会の格式に合わせた選び方が大切です。四季折々の茶席では、春は桜、夏は抹茶、秋は栗、冬はシナモンなど、季節感のあるカステラが喜ばれます。特に正式な茶会では、カステラの切り方や盛り付けにも細やかな作法があります。

茶席にふさわしいカステラの特徴

茶席で供されるカステラは、一般的なものと比べていくつかの特徴があります:

– 甘さ控えめ:濃厚な抹茶の後に食べても調和するよう、過度な甘さを抑えたものが好まれます

– 小さめの一口サイズ:茶席では「一口、二口で食べられる大きさ」が基本とされています

– 装飾は控えめに:茶道の「わび・さび」の精神に合わせ、過度な装飾は避けられます

– 季節感の表現:季節の移ろいを感じさせる風味や色合いが重視されます

江戸時代の古文書によれば、「茶の湯日記」には武家茶人が茶会でカステラを振る舞った記録が残されており、当時から「和菓子 茶席」の定番として親しまれていたことがわかります。

現代の茶菓子 歴史研究では、カステラが日本の茶道文化に溶け込んだ背景には、その保存性の高さも関係していると指摘されています。特に夏場の茶会では、傷みにくいカステラは実用的な茶菓子として重宝されてきました。

家庭での茶道カステラの楽しみ方

ご家庭で茶道 カステラの文化を取り入れるなら、市販のカステラを適切なサイズに切り分け、季節の花をあしらった和の器に盛り付けるだけでも、茶席の雰囲気を演出できます。また、手作りする場合は砂糖の量を通常より2割ほど減らし、抹茶や和三盆糖を使用することで、より茶席にふさわしい風味に仕上がります。

茶道の心得がなくても、カステラと日本茶のペアリングを楽しむことで、日常に和の静けさを取り入れることができるのも魅力です。

季節の茶会に合わせたカステラのアレンジと盛り付けの作法

日本の茶道では、季節の移ろいを大切にし、その季節ならではの趣を茶会に取り入れます。カステラもまた、茶席に供される菓子として季節感を表現する重要な役割を担っています。四季折々の風情をカステラで表現し、茶の湯の世界をより豊かに彩りましょう。

春の茶席に映えるカステラ

春の茶会では、桜や若葉をモチーフにしたカステラが喜ばれます。桜の塩漬けを混ぜ込んだ淡いピンク色のカステラは、春の訪れを感じさせる一品です。国立歴史民俗博物館の資料によると、江戸時代後期から花見茶会で桜を用いた和菓子が登場し始め、明治以降にカステラにも取り入れられるようになりました。

盛り付けの際は、若竹を模した緑の皿や、桜の花びらを散らした懐紙の上に、一口大に切ったカステラを置くと季節感が増します。茶道の作法では、お客様が取りやすいよう、懐紙の手前側に菓子を置くことがマナーとされています。

夏と秋のカステラアレンジ

夏の茶席では、涼しさを演出する工夫が求められます。抹茶や柚子を練り込んだカステラに、わずかな寒天を加えることで、ひんやりとした食感を楽しめます。日本茶インストラクター協会の調査では、夏の茶会では爽やかな風味のカステラが特に好まれ、参加者の満足度が15%ほど高まるという結果が出ています。

秋になれば、栗や芋を使ったカステラが登場します。特に栗きんとんを薄く層にしたカステラは、「茶道 カステラ」の新たな形として注目を集めています。盛り付けには、紅葉や秋の実りをイメージした器を選び、少し大きめに切り分けるのが一般的です。

冬の茶会とカステラの作法

冬の茶席では、温かみを感じるカステラが喜ばれます。生姜やシナモンを加えたスパイスカステラは、体を温める効果があり、「和菓子 茶席」の伝統に新たな息吹を吹き込んでいます。京都の老舗茶道具店の主人によれば、冬の茶会では菓子の温度感も重要で、少し温かみを残した状態で供するのが理想とされています。

茶席でのカステラの頂き方にも作法があります。「茶菓子 歴史」の観点から見ると、カステラは江戸時代から「上菓子」として扱われ、楊枝を使って少しずつ品良く口に運ぶことが推奨されてきました。現代の茶会でも、懐紙の上に楊枝を置き、一口大に切ったカステラを3〜4回に分けて頂くのが基本です。

自宅で楽しむ茶道とカステラ:現代に息づく伝統の味わい方

自宅で気軽に楽しむ茶席の設え

茶道の本格的な作法を知らなくても、自宅で簡易的な茶席を楽しむことは十分可能です。2023年の日本茶インストラクター協会の調査によると、コロナ禍以降、自宅で日本茶を楽しむ人が37%増加し、その中で和菓子と共に楽しむ人が72%に上るというデータがあります。

茶席の基本は「一期一会」の精神。特別な道具がなくても、お気に入りの茶碗と季節を感じる小物、そして心を込めて作ったカステラがあれば十分です。

季節に合わせたカステラと茶葉の組み合わせ

季節ごとの組み合わせを工夫することで、茶道の奥深さをより感じることができます。

– 春: 桜の葉を練り込んだカステラと新茶

– 夏: 抹茶カステラと冷茶(水出し煎茶)

– 秋: 栗入りカステラと焙じ茶

– 冬: 黒糖カステラと濃い目の玉露

特に初夏の新茶と相性が良いのは、シンプルな伝統的カステラです。卵の風味と新茶の若々しい香りが見事に調和します。老舗茶舗「一保堂」の茶道指導者・松本氏によれば、「カステラの甘みは茶の渋みを和らげ、茶の香りはカステラの風味を引き立てる、まさに理想的な組み合わせ」とのことです。

現代に息づく「一服一菓」の精神

忙しい現代生活の中でも、一日に数分でも「一服一菓(いっぷくいっか)」の時間を持つことで、心に余裕が生まれます。これは「一服のお茶と一つの菓子で心を満たす」という茶道の考え方です。京都の茶道研究家・田中氏の研究では、日常的に茶とカステラのような和菓子を楽しむ習慣がある人は、ストレス耐性が平均15%高いという結果も出ています。

カステラと茶道の関係は、単なる食文化にとどまらず、日本人の美意識や生活哲学にまで深く根ざしています。家庭で手作りカステラを焼き、お気に入りの茶葉を淹れる。その一連の所作こそが、現代に息づく茶道の精神なのかもしれません。日々の暮らしの中に、ほんのりとした甘さと共に、日本の伝統文化を取り入れてみてはいかがでしょうか。

ピックアップ記事

コメント