カステラの起源とポルトガルの関係

南蛮菓子からはじまる甘い物語

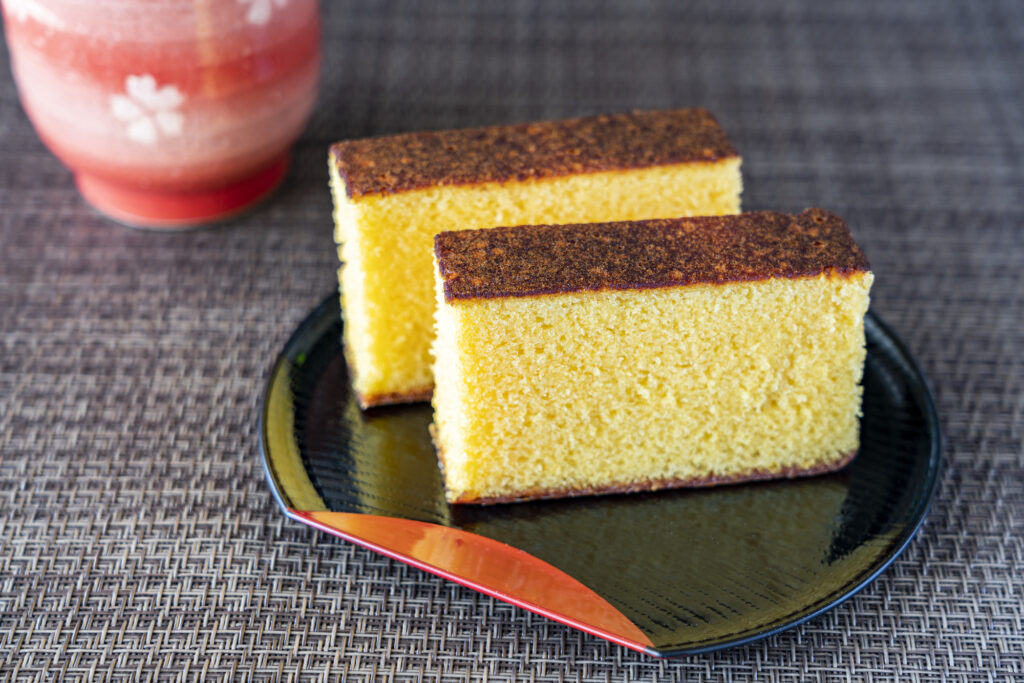

16世紀、日本に初めて伝わったカステラは、異国の香りと甘さを纏った謎めいた菓子でした。ポルトガル人が長崎の出島に持ち込んだこの菓子は、当時の日本人にとって未知の味わいだったことでしょう。「カステラ」という名前自体、ポルトガル語の「Pão de Castela(カスティーリャのパン)」に由来するとされています。カスティーリャとはスペインの地方名で、ポルトガル人がスペイン発祥の菓子として日本に伝えたという説が有力です。

ポルトガルとの貿易がもたらした甘い革命

1543年、種子島に漂着したポルトガル人との出会いから始まった南蛮貿易。この交易を通じて、鉄砲や天文学だけでなく、西洋の食文化も日本に流入しました。特に注目すべきは、それまでの日本では希少だった砂糖の大量輸入です。この砂糖の流入がカステラのような甘いお菓子の普及を可能にしたのです。

歴史的記録によれば、1569年に大村純忠が宣教師に贈ったとされる「ケイシャ」という菓子が、カステラの原型ではないかと考えられています。当時の南蛮菓子は、主に宣教師たちの活動を支援する日本人キリシタンによって作られ、次第に日本の風土に合わせて進化していきました。

長崎が育んだ独自のカステラ文化

鎖国時代、唯一の西洋との窓口となった長崎。ここでカステラは日本独自の発展を遂げます。ポルトガル発祥の菓子は、日本人の繊細な味覚と技術によって、より軽やかでしっとりとした食感へと洗練されていきました。特に長崎カステラの起源は、出島のオランダ商館に出入りしていた料理人たちの手によるものとされています。

江戸時代中期には、すでに長崎を代表する名物として全国に知られるようになり、各地の大名への献上品としても珍重されました。文献によれば、18世紀には長崎で16軒ものカステラ専門店が営業していたという記録も残っています。

ポルトガルの菓子として伝来したカステラは、400年以上の時を経て、今や日本を代表する和菓子のひとつとなりました。シンプルな材料から生まれる奥深い味わいは、異文化交流が生んだ甘い奇跡と言えるでしょう。

ポルトガルから長崎へ – カステラ伝来の歴史的背景

南蛮貿易とカステラの旅路

16世紀、大航海時代のポルトガル人が日本に初めて足を踏み入れたとき、彼らは単に交易品だけでなく、自国の食文化も持ち込みました。1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって始まった南蛮貿易は、鉄砲や火薬だけでなく、「パン・デ・カステラ(Pão de Castela)」と呼ばれる菓子も日本にもたらしました。

長崎の開港とカステラの定着

ポルトガル船の寄港地となった長崎は、異国の文化が流入する窓口となりました。1570年代に長崎が開港されると、ポルトガル人宣教師たちは布教活動の一環として、現地の人々に甘いカステラを振る舞いました。当時の日本では砂糖は高価な輸入品であり、これほど甘い菓子は珍しく、瞬く間に人気を博したのです。

歴史資料によれば、長崎のカステラは元々「カスティーラ」と呼ばれていました。これはスペインの「カスティーリャ地方」に由来するという説が有力です。ポルトガル語で「カスティーリャのパン」を意味する「パン・デ・カステラ」が、日本語化する過程で「カステラ」となったのです。

鎖国時代のカステラ文化

1639年に鎖国政策が始まると、外国との交流は厳しく制限されましたが、長崎の出島を通じてオランダとの交易は続きました。この時期、カステラの製法は日本人の職人たちによって継承され、日本の食文化に合わせた独自の発展を遂げていきます。

興味深いのは、江戸時代の文献『長崎土産考』(1804年)には、すでに長崎名物としてカステラが記載されていることです。鎖国という閉ざされた環境の中でも、カステラは「長崎銘菓」として確固たる地位を築いていたのです。

この時代、カステラは高級品として扱われ、主に長崎から江戸へ運ばれる「長崎土産」として珍重されました。砂糖の使用量が多いことから、一般庶民ではなく、主に武士や裕福な商人たちに愛されていたという記録が残っています。

長崎のカステラが日本独自の発展を遂げた背景には、日本人の繊細な味覚と職人気質が大きく影響しています。ポルトガルから伝わった製法を基に、日本の風土や材料に合わせて改良を重ねた結果、現在私たちが親しむ「日本のカステラ」が誕生したのです。

「パン・デ・カステラ」から和風カステラへの変容

日本独自の進化:「パン・デ・カステラ」から和風カステラへ

日本に伝来した「パン・デ・カステラ」は、長い年月をかけて独自の進化を遂げました。16世紀に南蛮貿易によって伝えられた当初のカステラは、現在私たちが知るものとはかなり異なっていたのです。

当時のポルトガル菓子「パン・デ・カステラ(カスティーリャのパン)」は、今日の日本のカステラよりも固く、パンに近い食感でした。長崎歴史博物館の資料によると、初期のレシピには砂糖の量が現代より少なく、バターや香辛料が使われていたとされています。

和の素材と技術の融合

日本でカステラが独自の発展を遂げた背景には、いくつかの重要な要素があります:

– 和三盆や水飴の活用:日本独自の甘味料を取り入れることで、しっとりとした食感を実現

– 米粉の部分的導入:一部の地域では小麦粉と米粉をブレンドし、独特の食感を生み出した

– 蜂蜜の使用:日本の養蜂文化とも結びつき、風味豊かな「蜂蜜カステラ」が誕生

特に注目すべきは、江戸時代中期から後期にかけて、長崎のカステラ職人たちが開発した「三回練り」と呼ばれる独自の製法です。この技法により、ふわふわとしながらもしっとりとした、日本独自のカステラの食感が確立されました。

また、日本人の繊細な味覚に合わせ、砂糖の配合も徐々に調整されていきました。長崎県の古文書によれば、18世紀頃には既に現代のカステラに近い配合比が確立されていたとされています。

このように、「長崎カステラ」の起源はポルトガルにありながらも、日本の風土や食文化に合わせて独自の進化を遂げ、今や日本を代表する和菓子のひとつとして確固たる地位を築いています。ポルトガル菓子の影響を残しつつも、日本人の嗜好に合わせた独自の発展を遂げた「和風カステラ」は、まさに日本の食文化の柔軟性と創造性を象徴する存在といえるでしょう。

長崎カステラの誕生と日本での発展

南蛮貿易がもたらした甘い贈り物

1550年代、ポルトガル人が長崎に持ち込んだ「パン・デ・カステラ」は、日本の食文化に大きな影響を与えました。当時の長崎は、鎖国政策下でも唯一外国との交易が許された特別な港町。南蛮貿易を通じて伝来したカステラは、砂糖という当時の日本では貴重だった材料を使用した高級菓子として、まずは長崎の地に根付いていきました。

日本人の味覚に合わせた進化

長崎のカステラ職人たちは、ポルトガルから伝わった製法を基に、日本人の嗜好に合わせた独自の改良を重ねていきました。特に注目すべきは、日本の「水飴」を加えることで生まれた、しっとりとした食感です。江戸時代の史料によると、1630年頃には既に長崎で「カステイラ」という名称で親しまれていたことが記録されています。

また、長崎カステラの特徴である底に敷く「ざらめ糖」は、型からケーキを取り出しやすくする工夫から始まったと言われていますが、これが独特の食感と風味を生み出し、日本独自のカステラスタイルを確立しました。

全国へ広がるカステラ文化

江戸時代には「長崎銘菓」として幕府への献上品となり、長崎から江戸へと運ばれる「長崎街道」を通じて全国へと広がりました。特に注目すべきは、文政年間(1818-1830)に長崎で創業した老舗「福砂屋」の存在です。200年以上の歴史を持つ同店は、伝統的な製法を守りながら日本のカステラ文化を支え続けています。

現代の長崎には約120軒のカステラ店があり、年間売上は約80億円に達すると言われています。また、各地で独自のアレンジが生まれ、東京の「文明堂」の「バームクーヘン風カステラ」や、関西の「三笠」など、地域ごとの特色あるカステラが発展しました。

このように、ポルトガルから伝わったカステラは、日本の食文化と融合しながら独自の発展を遂げ、今や日本を代表する伝統菓子として確固たる地位を築いています。

ポルトガル菓子の影響 – カステラに見る南蛮文化

南蛮貿易がもたらした製菓技術

16世紀、ポルトガル人が日本にもたらしたのは単なる一菓子ではなく、ヨーロッパの製菓文化そのものでした。彼らが伝えた卵をたっぷり使い、砂糖で甘みをつける製法は、当時の日本人にとって革新的なものでした。特に砂糖は貴重品であり、カステラは「南蛮菓子」として特別な位置づけを得ることになります。

ポルトガル菓子の特徴とカステラへの影響

ポルトガルの伝統菓子には、卵黄をふんだんに使った「ドセ・デ・オヴォス(卵の甘味)」と呼ばれる菓子群があります。これらは修道院で発展した菓子で、卵白はワインの清澄剤として使われ、残った卵黄を有効活用するために生まれました。

カステラに見られる特徴的な要素:

– 卵黄の豊富な使用:濃厚な味わいと黄金色の断面

– 砂糖の多用:長期保存を可能にする保存性

– シンプルな材料構成:卵、砂糖、小麦粉という基本材料

長崎のカステラが現在の形になるまでには、日本人の嗜好に合わせた改良が加えられました。例えば、水飴(みずあめ)を加えることでしっとりとした食感を長く保つ工夫は、日本独自の発展といえるでしょう。

南蛮文化の象徴としてのカステラ

カステラは単なる菓子以上の存在でした。長崎という地理的に特殊な位置にある港町で発展したことで、カステラは異文化交流の象徴となりました。長崎歴史文化博物館の資料によれば、江戸時代には「長崎土産」として珍重され、将軍家への献上品としても扱われていたそうです。

南蛮文化の影響は菓子にとどまらず、天ぷらや、カスティーリャ語由来の「カルタ(carta:手紙)」「コンペイトウ(confeito:砂糖菓子)」といった言葉も日本に定着しました。カステラは、そうした文化交流の甘い結晶なのです。

現代の私たちが口にするカステラには、400年以上にわたる日本とポルトガルの文化的交流の歴史が凝縮されています。シンプルな材料から生まれる奥深い味わいは、時代を超えて人々を魅了し続けているのです。

ピックアップ記事

コメント